200名を超える社員のDX人材化に成功!kintone人材育成のポイントとは?

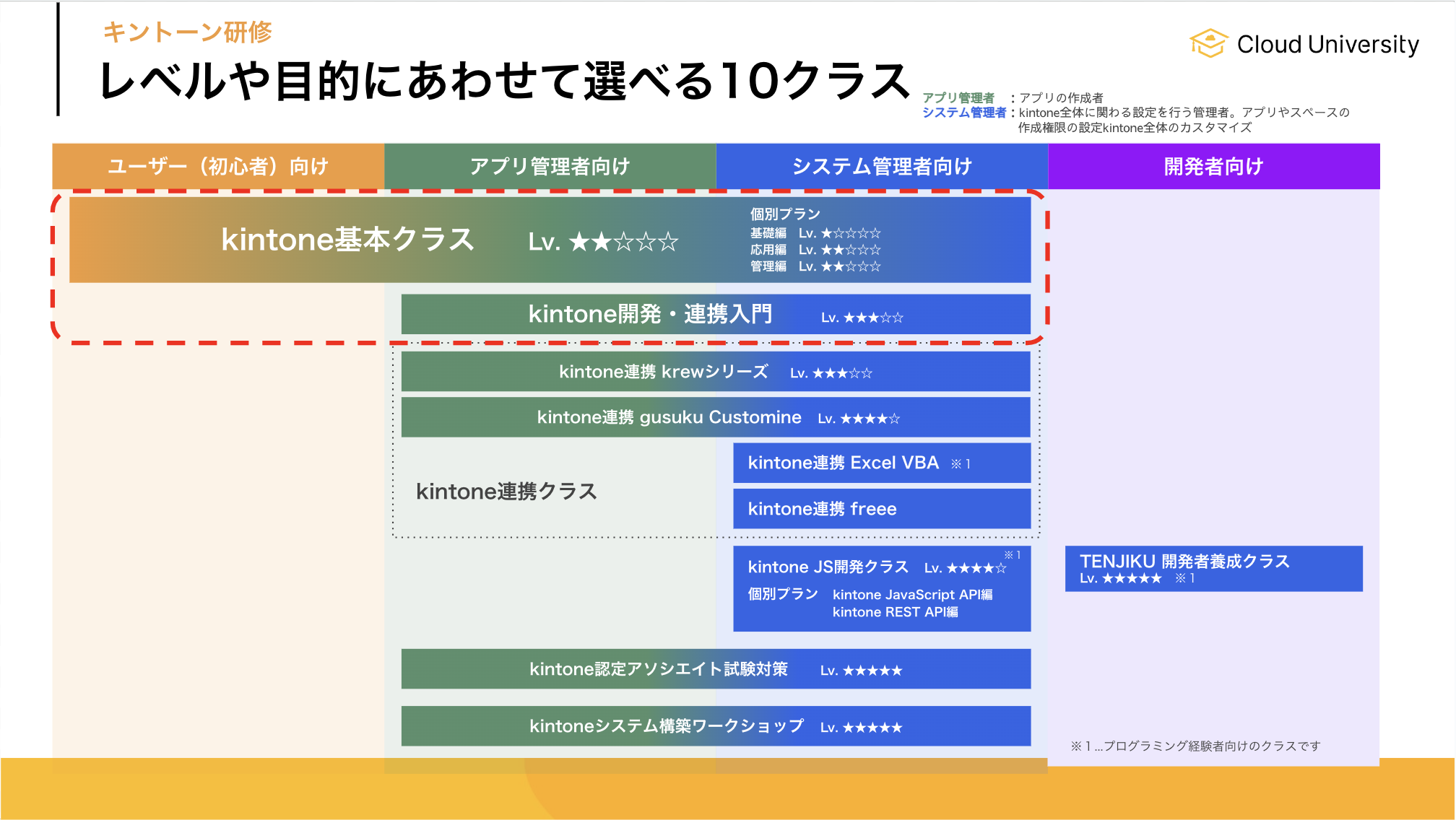

- 受講コース:kintone基本クラス、kintone開発・連携入門

- 受講日:2023年

- 受講形式:企業研修

- 受講人数:8名

2023年12月7日、サイボウズ日本橋オフィスにてユーザーイベント「MOVED MeetUp」が開催されました。 このイベントの中で、「kintone人材育成のポイントとは?受講企業の本音トーク!」をテーマに、クラウドユニバーシティ研修を受講し、kintoneの人材育成に取り組んだ2社にご登壇いただきました。 本記事では、京セラ株式会社 機械工具事業本部にてDX戦略策定及びDX人財育成を担当されている木下 順氏に、人材育成のポイントについてお話を伺いました。

京セラ株式会社様について

| 会社名 | 京セラ株式会社 |

| 業種 | ファインセラミック部品や電⼦部品、 機械⼯具、スマートフォン、複合機など 多⾓化展開 |

| 従業員数 | 81,209名 |

ツールが使えるのが10名ほどの状況で、DX人材の育成をスタート

DX推進課責任者 木下 順 氏

ーークラウドユニバーシティを受講する前の課題やお悩みについて教えてください。

機械工具事業本部における課題は、DX人材の育成でした。DX人財の定義は「現場の課題をデジタルツールを活用し改善できる人財」とし、3年間で組織全体の20%をデジタルツールを活用して改善できる人材にするという計画を立てました。

ーー「短期間に人材を育成する」という明確な課題があったにもかかわらず、その育成に課題を持たれていたのですね。

その時、外部の研修を受講しようと思ったきっかけや、クラウドユニバーシティを選択したポイントはなんだったんでしょうか?YouTubeにアップされていた、kintoneに関するMOVED・渋谷さんの動画がきっかけです!非常に分かりやすい動画だったので、ぜひとも勉強させていただきたいと思い、クラウドユニバーシティの受講に至りました。

ーークラウドユニバーシティを受講してみていかがでしたか?

機械工具事業本部内で公募した8名で、クラウドユニバーシティの基本クラスと開発・連携入門クラスを受講しました。

受講前からkintoneアカウントは持っていましたが、特定のアプリのレコード入力しか行っておらず、アプリの作成やkintoneの活用方法についてはほとんど知識がない状態でした。

基本クラスの講座はスモールステップで進んでいくので、無理なく理解を深めることができました。

次の開発・連携入門クラスは、基本クラスと比べると難易度は上がりますが、初めてJavaScriptの画面も操作し、JavaScriptを利用することでどのようなことが出来るのか体験することができました。

ーー研修を受講した社員のみなさんに変化はありましたか?

受講前は初心者だったメンバーも、受講後には各自アプリを作成し、現場の改善に取り組むことができるようになりました。また、やりたいことに合わせたプラグイン選定など、お互いの悩み解決も行っています。

kintoneの社内研修をつくり、大幅にDX人材が増加

ーー研修を受講後、さらに社内で人材育成への取り組みはされていましたか?

1時間半でkintoneの基本ルールやアプリのアクセス制限、公開設定などを学べる「初めてのkintone」という研修を社内で実施しています。この研修では、渋谷さんが出演されているYouTube動画を引用しています。

受講後は、kintone作成者に対する免許を発行しており、機械工具事業本部では現在、143名のアプリ作成者が活動し、800以上のアプリが稼働しています。

ーーどのくらいの期間で、143名ものアプリ作成者を育成したのでしょうか?

2年ほどで、143名のアプリ作成者が誕生し、800を超えるアプリが稼働する状況になりました。当初は3年を想定していたので、そういう意味では、かなり早いペースだと思っています。

ーーもしかしたら、クラウドユニバーシティを受講したことは、スピードアップのポイントだったのでしょうか?

はい、その通りだと思います。

人材育成を成功に導いた3つのポイント

ーー最後に、これだけ早いスピードで人材育成を成功に導いたポイントについて教えていただけますでしょうか?

メンバーが頑張ったこと、これに尽きます。私がやってきたことは、きっかけづくりで、きっかけを与えることによって人材は育っていくと考えています。人材育成のきっかけポイントは3つあります。

1つ目は、身の丈に合った目標を設定することです。機械工具事業本部は、それほどデジタル人材がいない組織でした。現場発デジタルツールを活用した業務改善を実践できる人材を育成することを目標にし、デジタルツールの選定は現場が求めており、誰でも使えることを軸にしました。

2つ目は、やる気のあるメンバーから育成することです。機械工具事業本部内にて、DX人材を公募させていただきました。1年間、私の組織のもとでシステム構築の経験がない状態で1から学んだあと、現場に戻るUターンを前提としました。

3つ目は、メンバーが活躍できる環境をつくることです。仕事ができるようになるには、時間をつくる必要があります。1年間、私の組織に移動していただき、DXの活動に専念いただいています。現在、齋藤を含めて8名が活動しており、デジタルツールを徹底的に学んだのち、本部全体を牽引する伝道師として活躍するフィールドを提供しています。